会員近況

この<会員近況>のページへの投稿を歓迎します。

会員関連記事

●平成29年度秋の叙勲において、松崎貞憲様と大川勝司様のお二人が、公務等に長年にわたり従事し、公共に貢献し業務に秀でた成績を挙げられた方として、瑞宝章を受章されました。天皇陛下に拝謁し、松崎貞憲様は瑞宝小綬章を、大川勝司様は瑞宝双光章を授かりました。 お二人の栄えある叙勲を同窓会会員一同、心よりお慶び申し上げます。

●2010年1月、朝日新聞に理学部生物学科4回卒業の青木潤さんの記事が掲載されました。 記事の詳細は朝日新聞無料登録会員サイト「アスパラクラブ」健康読み物・情報一覧「わたしのがん対策」のバックナンバーとして掲載されています。

会員からのお便り

- 2022年12月

- <物理>

- 岩本 孝

- 鳥類の調査・保護活動NEW

- 2019年7月

- <化学>

- 大川 勝司

- 平成29年秋の叙勲(瑞宝双光章)に思うこと。

- 松崎 貞憲

- 「瑞宝小綬章」受章について

- 森本 千恵

- 「もう一つの卒業論文」

- 田嶋 邦彦

- キャンパスの樹木

- <生物>

- 門田 将和

- 「愛媛大学」と「ギター」と「水族館??」

- <地球科学>

- 千葉 昇

- 理学部と松山南高校スーパーサイエンスハイスクール」

- 2011年1月

- <数学>

- 森 茂之

- 40年前の愛媛大学

- <化学>

- 乾 泰夫

- IEC活動

- 森 英雄

- 米国環境保護庁2009 Ozone Layer Protection Award 受賞

- 2009年3月

- <生物>

- 内田 保博

- 生態学の勉強をしています

- 2008年4月

- <化学>

- 垣内 拓大

- 成長するってこと

- 清水亜由美

- 愛媛大学理学部物質理学科での学び

- 新川 理絵

- 化学を学んで

- <生物>

- 遠山 鴻

- 思い出と近況

- <地球科学>

- 森 浩介

- 理学部の学び舎を離れて

» 過去の会員の随筆

鳥類の調査・保護活動

物理学科1回(昭和47年・1972年)卒業

岩本 孝

高等学校の理科教諭を定年退職した後は専門分野から離れ、鳥類調査をライフワークとして活動してきました。現在は主として重信川河口で鳥類調査を行っています。日本野鳥の会愛媛のメンバーとともに、1996年6月から調査をスタートし、毎月1回(1,4,9月は2回)のペースで実施しています。調査方法は、設定した調査範囲をいくつかの担当区域に分割し、一斉に全種類をカウントします。鳥はじっとしていないので、カウントするのは容易ではありません。これまで通算で175種、年間で100~80種類程度を記録していますが、年々種類数、個体数ともに減少しています。1997年4月14日には諫早湾の干拓のために潮受け堤防の水門が締め切られたことが大きなニュースになり、干潟の重要性がクローズアップされました。

高等学校の理科教諭を定年退職した後は専門分野から離れ、鳥類調査をライフワークとして活動してきました。現在は主として重信川河口で鳥類調査を行っています。日本野鳥の会愛媛のメンバーとともに、1996年6月から調査をスタートし、毎月1回(1,4,9月は2回)のペースで実施しています。調査方法は、設定した調査範囲をいくつかの担当区域に分割し、一斉に全種類をカウントします。鳥はじっとしていないので、カウントするのは容易ではありません。これまで通算で175種、年間で100~80種類程度を記録していますが、年々種類数、個体数ともに減少しています。1997年4月14日には諫早湾の干拓のために潮受け堤防の水門が締め切られたことが大きなニュースになり、干潟の重要性がクローズアップされました。

それをきっかけに干潟に渡来するシギ・チドリ類が注目されるようになり、1999年に環境省主催のシギ・チドリ類個体数変動モニタリング調査が始まりました。2004年からはモニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査に移行し現在に至っています。日本全国で重信川河口を含む100サイト以上が参加し、春、秋、冬の3シーズンのデータを環境省に提供しています。シギ・チドリ類(右図のホウロクシギは大型のシギで絶滅危惧Ⅱ類<環境省>、準絶滅危惧<愛媛県>に指定されている)は、主に干潟などの湿地でカニやゴカイなどの底生動物、泥表面の微生物を餌としています。シギ・チドリ類の多くは、シベリア周辺で繁殖し、オーストラリア周辺で越冬する渡り鳥(旅鳥)です。日本へはその渡り途中に立ち寄り、干潟などの湿地でエネルギーを補給しています。近年、中継地の日本だけでなく、繁殖地や越冬地においても環境が悪化し、シギ・チドリ類の数は減少を続けています。私たちはシギ・チドリ類だけでなく、全種類を調べることにより鳥類各種の増減に気を配りながら、重信川河口の環境を鳥類の視点から見ていこうと思っています。

それをきっかけに干潟に渡来するシギ・チドリ類が注目されるようになり、1999年に環境省主催のシギ・チドリ類個体数変動モニタリング調査が始まりました。2004年からはモニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査に移行し現在に至っています。日本全国で重信川河口を含む100サイト以上が参加し、春、秋、冬の3シーズンのデータを環境省に提供しています。シギ・チドリ類(右図のホウロクシギは大型のシギで絶滅危惧Ⅱ類<環境省>、準絶滅危惧<愛媛県>に指定されている)は、主に干潟などの湿地でカニやゴカイなどの底生動物、泥表面の微生物を餌としています。シギ・チドリ類の多くは、シベリア周辺で繁殖し、オーストラリア周辺で越冬する渡り鳥(旅鳥)です。日本へはその渡り途中に立ち寄り、干潟などの湿地でエネルギーを補給しています。近年、中継地の日本だけでなく、繁殖地や越冬地においても環境が悪化し、シギ・チドリ類の数は減少を続けています。私たちはシギ・チドリ類だけでなく、全種類を調べることにより鳥類各種の増減に気を配りながら、重信川河口の環境を鳥類の視点から見ていこうと思っています。

また、個体数の減少が著しいシロチドリ(絶滅危惧Ⅱ類<環境省、愛媛県>)の繁殖を保護するため、2年前から愛媛県の許可を得て繁殖期の間重信川河口の砂浜に保護柵を設置しています。これは潮干狩りや釣りなどのために砂浜を通過する人が多く、卵が踏みつけられる被害が多かったためです。しかし、何者かに(カラスと思われるが、正体はつかめていない)卵やヒナが捕食され、繁殖率は極めて低い状況です。

また、個体数の減少が著しいシロチドリ(絶滅危惧Ⅱ類<環境省、愛媛県>)の繁殖を保護するため、2年前から愛媛県の許可を得て繁殖期の間重信川河口の砂浜に保護柵を設置しています。これは潮干狩りや釣りなどのために砂浜を通過する人が多く、卵が踏みつけられる被害が多かったためです。しかし、何者かに(カラスと思われるが、正体はつかめていない)卵やヒナが捕食され、繁殖率は極めて低い状況です。

さらに、愛媛県や松山市のレッドデータブック作成、改訂の際には鳥類調査にも参加し、貴重な経験をさせていただきました。中でも瀬戸内海の無人島調査で、カラスバト(国の天然記念物)の生息や県内で初めてウチヤマセンニュウの繁殖が確認されたことが印象に残っています。

さらに、愛媛県や松山市のレッドデータブック作成、改訂の際には鳥類調査にも参加し、貴重な経験をさせていただきました。中でも瀬戸内海の無人島調査で、カラスバト(国の天然記念物)の生息や県内で初めてウチヤマセンニュウの繁殖が確認されたことが印象に残っています。

最近は体力がだんだん衰え、ハードな調査はできなくなってきましたが、重信川河口鳥類調査を中心に、シロチドリの繁殖保護活動やタカの渡り調査など、鳥類の調査・保護活動を楽しみながら続けていきたいと思っています。

平成29年秋の叙勲(瑞宝双光章)に思うこと

文理学部理学科化学専攻17回(昭和44年・1969年)卒業

大川 勝司

ホームページへの原稿依頼がありましたので、久し振りに重い筆を執りました。

平成29年11月10日、経済産業省行政事務功労として国から素敵なプレゼントを頂きました。ホテルでの叙勲伝達後、皇居に移動し「豊明殿」にて拝謁。凛としたお言葉の後、陛下は受章者と配偶者の間をゆっくり、顔を合わせながら歩いて行かれ、歩き方にも気品があり、オーラがでているようでありました。

顧みますと2年間の民間企業を経て昭和46年に通産省名古屋通商産業局に入り、平成15年中部経済産業局資源エネルギー部次長で退職するまで33年間名古屋で役人生活を送りました。その間第一次石油危機、イラン政変による第二次石油ショック、湾岸戦争等々があり、それらの関連業務の対応に夜遅くまで残って居たことを思い出します。しかしながら、叙勲基準が公表されておりませんので、私なりに功績調書を都合よく過大評価し勝手に改ざん作成しました。昭和48・49年第一次石油ショック時に全く関係無い課に在籍しながら応援部隊として奮闘。昭和54年イラン政変時通商課で陶磁器等イランへの輸出許可業務を担当し深夜までの対応が長期間続く。昭和63年課長補佐時代、ニューオフイス展示会開催に奔走。エネルギー対策課長として省エネルギーの推進、ニューエネルギーの普及でテレビ出演。中小企業課長時にはベンチャー企業出会いの場としてのベンチャープラザを東京以外最初に名古屋で開催、富山でも開催、バブル崩壊後金融機関の貸し渋りに対して中小企業支援でテレビ取材受けるも何故か放映されず。産業技術課長時代は、第三者を含めた審査会を経て産業技術開発補助金を交付し、地域中小企業支援に貢献。資源エネルギー課長時には、庶務課長として部内10課を取りまとめ、中間管理職の評価を得る。資源エネルギー部次長になるも、上司から「そろそろ後輩に道を譲って頂きたい」と拒否し難いお言葉を賜り57歳で退官することになりました。その間、幾度か本省へ異動もやんわり断り、また、中央程多くはありませんが地方にも少なからず政治的関与、上からの圧力等有りましたが丁寧に対応しつつも忖度することなく法律、規則、基準に沿った行政事務を全うしました。以上のような33年間の経済産業行政により受章したと推察する次第です。

昭和44年3月卒業して以来約50年、半世紀が経ちましたが、何故か構造化学、化学とは無縁な仕事に長年従事したことを顧みますと「自分自身の人生のなかの大学と何か、何だったのか」と不可思議に思っております。

終わりに、「構造化学」の皆様が益々、末永く御活躍されんことを名古屋の地から祈念いたしております。乱文、オチノない文章で失礼しました。

「瑞宝小綬章」受章について

文理学部理学科化学専攻8回(昭和35年・1960年)卒

松崎 貞憲

昭和4年生まれの私が工業学校を卒業したのは昭和22年でしたが、家が貧乏で進学したかったけれど出来ませんでした。そこで肉体労働の仕事を七ヶ月間やり、収入はすべて貯金して受験勉強に命をかけ、翌年3月、競争率7倍の久留米工専(翌年九大教養学部となる)に合格、貯金を握って進学しました。工専時代は僅かな送金とバイトで3年間頑張りましたが、当時は企業の求人は極めて少なく、それ故、家に戻って新制中学の教師となりました。5年後の春休み、旧工専に補欠で入学した旧友に出会った時、彼が「奨学金を貰って京大大学院に在学している」との言葉に大ショックを受けました。彼は将来「学者か研究者になるだろう」と思うと自分が情けなかった。大学院に進むには工専卒では2年間不足で、大学3年に編入して単位を取らねばならない。そこで東京以西の大学に問い合わせたところ。2校からOKの返事があり、28歳で愛媛大学3回生に試験を受けて進学しました。しかし、奨学金は貰えなかったので大学院は諦め、大阪に出て府立高校の教員になりました。

昭和4年生まれの私が工業学校を卒業したのは昭和22年でしたが、家が貧乏で進学したかったけれど出来ませんでした。そこで肉体労働の仕事を七ヶ月間やり、収入はすべて貯金して受験勉強に命をかけ、翌年3月、競争率7倍の久留米工専(翌年九大教養学部となる)に合格、貯金を握って進学しました。工専時代は僅かな送金とバイトで3年間頑張りましたが、当時は企業の求人は極めて少なく、それ故、家に戻って新制中学の教師となりました。5年後の春休み、旧工専に補欠で入学した旧友に出会った時、彼が「奨学金を貰って京大大学院に在学している」との言葉に大ショックを受けました。彼は将来「学者か研究者になるだろう」と思うと自分が情けなかった。大学院に進むには工専卒では2年間不足で、大学3年に編入して単位を取らねばならない。そこで東京以西の大学に問い合わせたところ。2校からOKの返事があり、28歳で愛媛大学3回生に試験を受けて進学しました。しかし、奨学金は貰えなかったので大学院は諦め、大阪に出て府立高校の教員になりました。

府立高校で12年後、生活指導部長に推され、それから8年間、非行生徒の指導に命を懸けました。放火と殺人以外はすべて起こり、家庭訪問も山程行いました。この頃「いじめ」を指導対象にしたのも私が初めてでした。これらが評判を呼び、テレビ出演や書籍の原稿依頼、教員研修の講師依頼などが次々に起こりました。

50歳の春、突然、教育委員会の主幹に任ぜられて教員人事を担当したが、1年後、最困難校と評判の某高校の教頭に任ぜられました。それから3年間、懸命に頑張った為か、満足に勤めた校長は殆どいないとの評判の某高校長に任ぜられました。それから3年、職員会議といえば「校長と教員の戦い」の連続でしたが、私は一歩も退かず頑張りました。

57歳の春、名門と言われている某高校長に転任となりました。この高校では殆ど全員が大学進学希望で、国立大学への合格者は毎年230名前後でしたが、調べてみると、現役合格者は何と30名前後でした。これから私の戦いが始まりました。翌春、現役合格者は40余名、その翌年60余名、最後の年の春、遂に100名を超えました。

私が昨秋「瑞宝小綬章」を陛下から戴けたのは、最終の高校の実績が認められたためでしょう。

もう一つの卒業論文

化学科13回(昭和59年)卒業

理工学研究科博士後期課程2001年修了

森本 千恵

4回生での卒論移行先としてどこの講座・研究室を選ぶかは一つの大きな決断であった。理由はさておき、私はかなり早い頃から「構造化学」志望で、念願通り配属することができた。当時の講座は、教授が石津和彦先生、助教授は向井和男先生、それから私たちが4回生になると同時に助手になられた田嶋邦彦先輩(現・京都工芸繊維大学 教授)という先生方で構成されており、元気な講座であった。そして、私は向井先生の研究室(向井研)に入った。

当時の向井研は、一期上の先輩方が全員女性だったことから、「向井女学院」などと呼ばれたりもしていた。私たちの配属と入れ違いで修士課程の先輩が修了され、一期上の先輩方は全員就職されたため、私たちの学年は卒論生のみ6名(男子3名、女子3名)となった。しかし、田嶋先生はじめ石津研の修士の先輩方が優しい方たちばかりで、様々な場面で丁寧に教えてくださったり、助けてくださったりした。田嶋先生や何人かの先輩は30年以上経った今でもずっとお世話になっている。

向井研には、「向井研ノート」という研究室の出来事や自分たちの日常を綴った、いわゆる日誌のようなものがあった。それは秘密裡に書かれたもので、向井先生にはもちろん、決して向井研以外の目に触れるものではなかった。当然、私たちもそれを引き継ぎ、日常の出来事や実験の進行状況、また時々の想いを綴っていった。結局、B5サイズのノート10冊にも及んだ。

向井研ノートは、3月24日の先輩方の卒業式の日から始まっていた。最初は自分たちが合成や測定に使う試薬の蒸留に関することから始まっていた。少し抜粋してみる。

『3月26日AM1:05 昨日からずーっとエーテルの蒸留をしっぱなしで、頭が変になってしまいました(K)(※注:卒論生の一人。ノートにはイニシャルのまま)』

『3月28日 小野くん(※注:卒論生の一人)、昼からBenzo-15-crown-5の、ろ過採取したけれども、な・な・なんと、PM10時までかかってしまった。俺は怠慢少年です。今、“清酒”月桂冠をグイグイ飲みながら書いてます。…途中、田嶋先生、Sさん、Fさん、Oさん(※石津研の修士課程の先輩方。ノートには実名で記載)が来られて自分にプレッシャーを与えてくれました。感謝致します。』

『6月29日(水)きょう私は、2本測定(ESR)して2敗した。今月に入って、合計20本、うち、2勝16敗2分。大きく負け越してしまった。もうあまり元気がありません。ショックのあまり、身も細る思い・・・(※注:森本の記述)』

ノートは、書いた者が机の引き出しに隠していたのだが、あるとき、誰かの不注意で机の上に置きっ放しになっており、田嶋先生や石津研の人たちの目に触れることとなった。それ以来、向井研ノートは秘密裡ではなくなってしまった。

当時、土曜日はいわゆる半ドンで朝から実験していたが、午後からは比較的自由であった。向井先生は、土曜の午後になると決まってどこかに出て行かれて夕方まで、時には夜まで帰って来られなかった。当然、そんなこともノートに書いた。するとあるとき、「それは、きっと碁を打ちに行かれているんだよ。」と先輩から情報が入った。好奇心旺盛な私たち卒論生は、ある土曜の午後、こっそり向井先生の後をつけていった。そして先生がある喫茶店に入って行かれるのを確認し、またその店では多くの人たちが囲碁を打っておられることも確認した。早速、ノートに、『あっ!!いない!!ピンときたならすぐ電話○○○○(※注:店の電話番号)本格囲碁喫茶△△(※注:喫茶店の店名)』と書き込んだ。そのことも確か秘密だったはずだが、なぜか後日、当時の有機化学講座の助手の先生(※注:現・京都大学 教授)に「森本さん、向井先生をあまりいじめないように。イヤ、ボクは何も聞いてないけど・・・」と注意(?)されてしまった。そのことがどうして有機化学の先生にまで知れ渡ってしまったのか。実は、有機化学講座所属の卒論生にまで向井研ノートを見られていたのだった。見られるだけでなく、書かれてもいた。なお、囲碁喫茶の記述は、卒論生の一人がB4サイズの紙に書いて、普通には視界に入ってこない実験室の天井近くの壁に貼っておいた。後日、それに気付かれた向井先生が、それが誰の仕業かまず疑われたのは私だった。勿論私が書いたのではなかったが、日頃の行いのせいで真っ先に疑われたのであった。

今、手元にあるのはノートのコピーであるが、読み返してとても懐かしく感じる。火が出たり、水浸しになったり、研究室旅行ではスピード違反で捕まったりと、様々な事件が起こったが、それらを面白おかしく時にはイラスト入りで書いている。私が一番不真面目であったが、それでも全員がよく実験していて、実験が成功しても失敗しても毎日が楽しく、活気があったことを物語っている。

「向井研ノート」は、私たち6人の卒論生にとってはもう一つの卒業論文であった。

キャンパスの樹木

田嶋 邦彦

理学部化学科 10期生

大学院修士課程化学専攻 4期生

京都工芸繊維大学大学院 教授

専門 構造化学

一昨年の秋、キャンパスの大木を見上げていた数人の初老の男性が口々に、「これは、あの木か?」、「こんなに大きくなったのか!」、「卒業から40年以上やからな」。この何気ない会話を聞きながら、母校のキャンパスで見覚えのある某かの「目印」を探すのは卒業生の習性だなと妙に共感しました。私が愛媛大学理学部から現在の勤務先である京都工芸繊維大学に移って約20年が経過しました。この間にキャンパスの景色は様変わりしましたので、久しぶりに大学を訪れた卒業生諸氏はこの大木の他に「目印」を発見できなかったのでしょう。この大木は春の新緑、夏の木洩れ日、冬にはイカルの群れが木の実をついばみ、四季折々に楽しませてくれる私のお気に入りでしたが、残念ながら、この大木も昨春の改築工事で姿を消しました。

一昨年の秋、キャンパスの大木を見上げていた数人の初老の男性が口々に、「これは、あの木か?」、「こんなに大きくなったのか!」、「卒業から40年以上やからな」。この何気ない会話を聞きながら、母校のキャンパスで見覚えのある某かの「目印」を探すのは卒業生の習性だなと妙に共感しました。私が愛媛大学理学部から現在の勤務先である京都工芸繊維大学に移って約20年が経過しました。この間にキャンパスの景色は様変わりしましたので、久しぶりに大学を訪れた卒業生諸氏はこの大木の他に「目印」を発見できなかったのでしょう。この大木は春の新緑、夏の木洩れ日、冬にはイカルの群れが木の実をついばみ、四季折々に楽しませてくれる私のお気に入りでしたが、残念ながら、この大木も昨春の改築工事で姿を消しました。

理学部キャンパスの樹木の代表選手といえば、2013年の会誌(第8号)の表紙を飾る「椰子の木」(正確な名前は分かりません)でしょう。私が化学科助手の時代に撮影した卒業式(いまでは学位授与式)のスナップ写真の背景には、かなりの頻度で「椰子の木」が収められていました。当時からこの「椰子の木」は理学部キャンパスの重要な「目印」であったようです。私が学生の頃、「椰子の木」の葉先は飛び上がれば手が届く程度の高さしかなく、私達は「椰子の木」の植え込みでバーベキューや餅つき(今では考えられませんね)を楽しみました。この表紙の「椰子の木」を眺めていると不思議に様々な妄想が浮かび上がってきます。まず、この「椰子の木」は3階建ての講義棟を上回る大木として撮影されているので、見違えるほどに大きく成長した「椰子の木」を納めたいという撮影者の意図が窺えます。さらに、この撮影者は小さかった頃の「椰子の木」を知っている卒業生、おそらくは、文理から理学部への移行期の卒業生ではないかという勝手な推理が続きます。妄想はほどほどにして、理学部キャンパスの「椰子の木」を話題にした寄稿文は皆無と信じて、このまま筆を進めます。

私は少なくとも毎年一度は理学部にお邪魔をしています。数年前には藤棚やベンチが整備されて変貌を遂げた理学部キャンパスには大変驚きました。そして、「椰子の木」が改修後のキャンパスでも素晴らしい存在感を醸し出していることに安堵しました。後日、在阪の同窓生に理学部のキャンパスが変貌した旨を話すと、「椰子の木は何本やった?」、「玄関前の円形の植え込みはどうなった?(無くなりました)」、「講義棟との渡り廊下はあるのか?(もちろんあります)」等々、理学部キャンパスの「目印」が次々と登場します。現在の理学部キャンパスの写真を見ようと、校友会のHPに公開されている四季のフォトギャラリーを訪問しました。ここにはメインキャンパスの図書館と学生会館周辺の紅葉した並木の写真などが多数紹介されています。理学部キャンパスの写真には、青空に映える4本の「椰子の木」が写っていました。やはり、南国風の「椰子の木」には青空が似合うなどと独り合点していると、玄関前に造成された新しい植え込み(私が知らないだけです)に気づきました。この植え込みは、その配置と形状からしてキャンパスの新しい「目印」になることは確実で、3月の学位授与式に多数の卒業生諸君がこの植え込みを背景にしてスナップ写真を撮影する様子が目に浮かびます。そして、数十年後に大きく成長した植え込みの樹木を見上げると「こんなに大きくなったのか!」の台詞が口を衝き、たまには理学部キャンパスに足を運ぶのも悪くないなと、少しほっこりとした心持ちになることでしょう。このように、大きく成長したキャンパスの樹木は卒業生の記憶を刺激するようです。

キャンパスの樹木を毎日のように目にしている人々とって、それは四季の変化を教えてくれる背景のような存在ですから、たとえば、20年間でどれほど成長したかと問われたとしても「背景が変わらない程度」としか答えられないでしょう。しかし、久しぶりにキャンパスを訪れた卒業生にとって突然に大きく成長したかのように見えるキャンパスの樹木は、年月の経過をやんわりと知らせてくれる趣深い「目印」としての意味を持つようです。いずれにしても、理学部キャンパスの樹木の維持・管理にご尽力を頂いた皆様のご努力と高い見識に敬意を表します。これからも、理学部キャンパスの樹木が健やかに成長することを心底から祈念して、この拙稿を閉じることにします。

「愛媛大学」と「ギター」と「水族館??」

愛媛県立 長浜高等学校

理科教諭 水族館部顧問

門田 将和

私は、愛媛県立長浜高等学校 理科教諭 水族館部顧問の門田 将和と申します。よろしくお願いいたします。出身は愛媛県今治市で、愛媛県立今治西高等学校から、平成6年に愛媛大学理学部生物学科に入学し、平成10年に卒業しました。卒業後、愛媛県の高等学校の理科教諭として採用され、現在に至っております。今回は、現在私が行っている仕事や活動を紹介し、そのルーツが愛媛大学に存在するという話をさせていただきたいと思います。

愛媛大学に入学後、所属したサークルは、「ギタークラブ」です。ギタークラブでは、クラシックギターを練習し、毎年1回定期演奏会を開催しました。高校時代はフォークギターを趣味にしていましたが、ギターという楽器をより深めていきたいという気持ちがあったので、クラシックギターを選びました。クラシックギターは、ピアノと同様に、1つの楽器で音楽を完成することができます。持ち運びが容易で、会場にイスが1つあればコンサートをすることができ、歌や他の楽器の伴奏もできるという長所があります。その長所を最大限発揮できたのが、私の職業である教師という場所です。ギターを持って教室に入ると、教室がコンサートホールに変身します。

私は理科の教師ですが、教師には、専門教科の事だけではなく、スポーツの指導や生徒の心のケアなど、幅広いスキルが求められます。大学在学当時は、まさか教室でクラシックギターを演奏することになるとは思っていなかったのですが、今となっては愛媛大学での経験が私の職業に最大限に生かされていると感じています。プライベートでも県内各地で演奏活動を行っており、「松山クラシックギタークラブ(MCGC)」の会長をしております。MCGCでは、2ヶ月に1回、ホールで発表会を行い、年に1回定期演奏会を開催しています。このように、私とクラシックギターは、職業やプライベートにおいて密接に関わっており、これから一生付き合っていくでしょう。愛媛大学で、クラシックギターと出会った事に本当に感謝しています。

私は理学部生物学科出身で、生態学研究室に所属し、魚類の生態について研究しました。在学中は、柳沢康信先生、大森浩二先生など、多くの先生方にお世話になり、本当に多くの貴重な経験をさせていただきました。その経験を職場である高等学校で、生物の授業や、部活動など、多くの場面で活用することができています。幼い頃からの夢は、魚類の研究をすることと、水族館の職員になることでしたが、私の努力不足から夢は叶わず、少しでも得た経験を世の中の役に立てたいと思い、教師という職業を選びました。

教師生活の9年目に、現在の勤務校である愛媛県立長浜高等学校に赴任しました。本校には、全国初の高校生が運営する水族館である「長高水族館」が存在します。長浜高校に生物教師として赴任するということは、水族館の運営をするということになるので、いつの間にか、水族館の職員になるという夢が叶ってしまいました。赴任当時は、研究室の先輩である松本浩司先生(現在 愛媛大学付属高等学校)、現在は、長高水族館を立ち上げた、同じ理学部生物学科出身の重松洋先生に引っ張っていただきながら、本当に充実した日々を送っています。

長高水族館は、水族館部員が運営し、150種2000匹の生物を飼育しています。毎月第3土曜日11:00~15:00には、一般公開しています。一般公開では、水族館部員がお客様に生物の解説をし、美術部が塗り絵や展示物を作成したり、商業科目選択生徒がオリジナルパンを販売したりと、全校生徒でお客様を「おもてなし」します。入場無料ですので、ぜひお越し下さい!私は一般公開の中で、クラシックギターBGM生演奏をしております。

本校では、水族館を活用した、生徒による課題研究活動も行っています。高田裕美先生、村上安則先生、北村真一先生など、多くの愛媛大学の先生方に研究指導をしていただきました。特に、高田裕美先生には、長年手厚い指導をしていただき、カクレクマノミとハタゴイソギンチャクについて深く探究することができました。平成26年には、ハタゴイソギンチャクの刺胞射出にマグネシウムが関係し、カクレクマノミは粘液中に高濃度のマグネシウムを保持することにより刺胞射出を防いでいるということを発見し、日本で最も権威のある学生科学コンテストである日本学生科学賞で、日本一の内閣総理大臣賞を受賞しました。その翌年には、世界最大の学生科学コンテストIntel ISEF(インテル国際学生科学技術フェア)で動物科学部門4等を受賞しました。このような大きな成果を上げることができたのは、愛媛大学のサポートのおかげで、本当に感謝しております。私自身、研究指導や英語でのプレゼンテーション指導、ISEF参加など、本当に貴重な経験をさせていただきました。

以上のように、私が行っているギターの活動、水族館の活動のルーツは、愛媛大学にあります。これからも愛媛大学との結びつきを深く感じながら、活動を続けて行きたいと思っています。毎月第3土曜日は「長高水族館」へ!!

近況報告「理学部と松山南高校スーパーサイエンスハイスクール」

地球科学科1回(昭和56年)卒業

大学院地球科学専攻1回(昭和58年)修了

千葉 昇

私は、1977年に理学部地球科学科に1期生として入学した。さらに、81年には大学院理工学研究科に進学、84年には愛媛県県立学校教員として採用になった。2校で数年間勤務したのち、県立博物館へ異動になった。そこでいろいろと勉強させてもらいながら(やりたい放題をしていたとの声もあるが)、10年をすごしたのち、2001年に松山南高校に異動した。松山南高は2002年から第一期3年、2005年から第二期5年、そして2010年からの第三期5年目が終わろうとしている。私は、2010年3月で異動したので、第三期は計画のみで、実施を内部から見ていない。2002年から2010年まで高校側から見たSSHと愛媛大学とのかかわりを紹介したい。高校側、それも理科の一教師の目線で述べるので、ニュアンスや経緯が多少くいちがうかもしれないことをお許しいただきたい。

1年目の冬をむかえたある日、理科主任から「このたび、校長の発案で文部科学省が新規に募集する『スーパーサイエンスハイスクール事業(SSH事業)』に応募することになった」と話があった。「採択されたら、すごい金額の予算がつく」とも言われた。予算は2500万円ということだったが、その額が毎年支給されるのか、それとも3年間の合計なのかわからなかった。いずれにせよ、わからないことだらけだった。文部科学省のホームページを調べると、概算要求の概要が掲載されていた。理工系人材を育成するための研究開発事業であり、学習指導要領に縛られないカリキュラムを設定することができるほか、期間は3年間、全国で20校程度を選ぶということであった。要求予算総額も掲載されており、それを見ると、どうやら先の数字は年間だろうということになった。申請書を作り上げるまでの期間は2カ月程度しかなく、とてもあわただしく準備に取り組んだ。

2002年の春、全国26校のひとつに選ばれた。SSH事業は、文科省でも全く初めての事業であり、見本のない状態からのスタートであった。松山南高校内には校内組織「SSH委員会」をつくり、前年度の理科主任が就任した。この事業は、高校内のアイデアや努力だけでは進展しないのは明らかであった。研究開発には、大学の協力・連携が不可欠であると判断したため、県教育委員会指導主事と校長が愛媛大学へ協力依頼をお願いするため訪問した。理学部が窓口となり、全面的な協力をいただけることになった。これを受けて、学校長とSSH委員長が、柳沢康信理学部長を訪ねることになった。私も同行せよということになり、理学部を訪問した。柳沢学部長からは、積極的に協力すること、特に「SSHの事業は、愛媛大学の事業としてとらえており、全面的に協力する」とのお言葉をいただいた。大学の事業なので謝金も受け取らないとも後にいわれた。言葉だけでなく、その後の事業展開においても、きわめて手厚いサポートであった。SSH事業では、運営指導委員会を設け、ご意見や評価をいただくことになっていた。この委員会にも理学部から5名の先生方に参加していただき、遠山鴻教授には委員長をしていただき、さらには大学側の窓口にもなっていただいた。

SSHが始まると、多くの先生方に授業をしていただいた。マイスナー効果を松山南高校の生徒に見せるために、神森先生は液体窒素容器を持って徒歩で来校された。法令により自家用車では運搬できないための対応だったとお聞きした。あいにくと、徒歩では旅費が支給できない規定であり、旅費なし・謝金なしでそこまでしていただき、われわれはたいへん恐縮した。

理数科生徒40名が参加するはじめての研究室体験では、13研究室の研究室にそれぞれ3日間、3人程度の生徒を受け入れていただき充実した研修を受けることができた。この体験研修でも、参加研究室の募集など、遠山先生には大変お世話になった。進学を希望する分野の研究室へ行った生徒に好評なだけでなく、別の研究室の話を聞いた生徒が「そんな分野があるなら進学してみたい」というような効果もあった。

このように、理学部をはじめとする愛媛大学の先生方には、高大連携・高大接続の面で先進的な取り組みをしていただいた。新しい取り組みに苦労はしたが、わくわくしながら取り組めたのも理学部の先生方のおかげである。柳沢学部長に、「理学部はどうしてあれほどSSHに協力してくださるのですか」と尋ねたことがある。柳沢先生は「理学部が地元へ貢献できるひとつとして、教育面での貢献を選んだ」と言われた。2005年には、理・工・農学部にまたがるスーパーサイエンス特別コース(SSC)が設置され、特色ある入学選抜も導入された。また、SSHに指定された宇和島東高校やスーパーグローバルハイスクール(SGH)に指定された松山東高校も、愛媛大学のお世話になっているのではないだろうか。

「SSHって、すごくしんどいハイスクールやろか」。「いや、スーパーすばらしいハイスクールじゃろう」。理学部に感謝。

40年前の愛媛大学

昭和45年数学卒業(文理18回)

森 茂之

森茂之と申します。文理学部理学科[数学]第18回(昭和45年)卒業生です。本年が「卒業40周年」に当たることから、初めての同窓会を計画しました。ひたすら前だけを見て進んで来ましたが、後ろを振り返る心境になりましたのは、やはり黄昏世代となった証でしょうか。昨年から準備に入り、この6月19、20日に10名が、大学に再会することができました。

そこで、「40年前の愛媛大学」の様子を思い返してみました。

【市内電車】やはり松山は市内電車です。電車の外観、内装、また運転系統、運転間隔も当時のままのような気がしました。ただ、「愛大前」の電停名は、「日赤前」に変わっていました。

【正門】さあ40年振りの構内です。右手に「図書館」、左手に「法文館」、外観は耐震工事のせいか少し変わっていましたが、他は当時のままです。両館の間の、よく寝ころんで過ごした広い「芝生」は、植樹されベンチが置かれていました。

【講堂】図書館の東の講堂。綺麗にリフォームされていましたが、当時でも相当古かったのでよく残ったものです。体育実習でテニスやサッカー等の人気種目からあぶれ、「ダンス」を選択せざるを得なかった諸兄も多かったことでしょう。その実習がこの講堂で行われました。ダンスといっても踊るのではなく、ただひたすら先生の太鼓に合わせ、ステップを踏むもので、特に男子は忸怩たる思いでいっぱいでした。

【教養講義棟】図書館の北。耐震工事はあるものの当時のままでした。大講義室もそのままです。

【学生食堂】教養講義棟の東。建物は残っていましたがショップになっていました。別の場所に立派な大学会館が建ち、学食も移ったようです。

【自然科学館】図書館の西。いよいよ理学科の在った建物です。社会科学系に対し、そう呼ばれていました。現在は、リフォームされ「愛媛大学ミュージアム」として使用されておりました。大学の学術研究の成果を保存、展示する博物館だそうで、併せて大学の歴史も展示されています。エントランスでは、旧制松山高等学校講堂「章光堂」の模型が迎えてくれました。この講堂は私どもの入学式が行われた「持田講堂」のことです。中の案内は、学生スタッフによるガイドツアーで懇切丁寧にご説明頂きました。さらに、本来は入れない昔の数学教室のあった場所にも、厚かましくお願いして入れて頂き、大感激でした。

【キャンパス】全体として、施設、芝生、道路と整然と区割りされた様は、40年前に完成されていたのでしょうか、少しも変わっておりません。

当時、御幸寮生の間で運転免許の取得が流行し、自動車学校の費用はとても捻出できないので、この構内を教習所の実習コースに見立て、免許を取った人がレンタカーで次の人へ教え、順送りに免許を取ったことも思い出されます。最も残念だったのは、あの広大なグラウンドが無くなっていたことです。400mトラックを備えた陸連公認施設(記録が出れば公認される。)だったのですが。テニスコート、体育館、プールは昔のままでした。もっと続けたいのですが、懐古は尽きません。

最後になりましたが、同窓会の開催に際し、理学同窓会ご担当の高田先生には大変お世話になりました。改めてお礼申し上げます。

IEC活動

昭和44年化学卒業(文理17回)

乾 泰夫

国際標準や国際標準化という言葉を聞かれたことがあると思います。ISO 9000(品質マネジメントシステム)やISO 14000(環境マネジメントシステム)が有名ですが、電気関係にはIECという国際標準があります。「世界一になる理由は何があるんでしょうか? 2位じゃ駄目なんでしょうか?」という言葉を発した大臣がいましたが、通常、世界一になると国際標準になり易いというメリットがあります。企業にとって国際標準を制することは国際競争力をつける上で欠くことができない条件となるため、世界の有力企業が力を入れている分野です。

IEC(国際電気標準会議)は1906年に設立され、電気製品などの安全性向上のためのIEC規格を作成しています。私は、1987年から電気製品、部品、材料の火災危険性を評価する試験方法に関する国内技術委員会に属してIEC活動に携わっています。1990年にプラスチック材料の燃焼試験方法を作成する委員会が開かれたので、その時から国際会議に出席するようになり、28回、18か国での会議に出席しました。燃焼試験方法はプラスチックの試験片にバーナの炎を当てて燃え方を評価するものですが、炎の揺らぎなどによって試験結果が大きくばらつくので、試験に携わる人間にとって悩ましいものでした。バーナでガスと空気を混合して炎を作りますが、当初は炎の高さだけしか規定されておらず、この炎が瞳の色が黒い我々にはよく見えていないことに気づき、問題点を指摘しました。ちなみに瞳の青い人種がサングラスをかけるのは、目の光線透過率が良過ぎるために外の光が眩しく感じるためです。それで炎の高さに頼らない、ガスと空気の流量を制御するバーナを提案しました。これが国際審議の場でイヌイバーナと呼ばれたので、社内でもそのように喧伝してくれる人がいて、お蔭でローテーションされないで長くこの仕事に携わることになりました。いずれにしても、創意工夫をするということは楽しいものです。

社外活動が多いので、「会社に居なくてもいいが、会社になくてはならない人になれ」などと嘯きながら仕事をしていましたが、2時間前に出社して、他の人が出て来る頃には外に出て、定刻後に帰社して再び社内の仕事をこなさなければ続けられない仕事です。欧米ですと、国際規格をいくつ作成したというようなことが評価点に加算されるようですが、国内では重要性は理解しても適正に評価するシステムがないところが泣きどころです。

2009年に会社を退職したのを機に、国内のIEC活動推進会議から議長賞をいただきましたが、2010年にはIECからIEC1906賞という栄誉を与えられました。これは2004年に設けられた賞で、国際規格を作成する上で個人として貢献した者に与えられるものです。この時に日本から20名、同じ技術委員会ではオランダのDSM社の人間と私の2名が表彰されました。日本人は、英語のジョークなどにはついて行けないので、言葉ではなく出来るだけデータで説得しようと努めていますが、長くやっていると信頼もされるようになって、少しは日本のために貢献できているかなと思って、この仕事を続けています。

米国環境保護庁2009 Ozone Layer Protection Award 受賞

昭和47年 理学部化学科卒業

森 英雄

1970年代にchlorofluorocarbon(CFC)等のハロゲン系ガスが成層圏のオゾン層を破壊することが確認されたことを受け,1987年に国連環境計画のもとでモントリオール議定書が締結されました.モントリオール議定書では一般用途のオゾン層破壊物質が1996年までに段階的に廃止され,転換が困難なものについては,議定書の管理下で段階的に廃止されることが決まりました.Ozone Layer Protection Awardは,米国環境保護庁(U.S. Environment Protection Agency)がオゾン層保護に功績があった世界中の個人,団体,企業に贈る賞で,初回は1990年に創設されました.

私は大塚製薬で,創薬部門,製剤部門,薬事部門をそれぞれ10年余経験しましたが,製品の中にはメプチンエアーという喘息治療薬用の吸入エアゾール剤があり,当時はオゾン層破壊物質CFCを噴射剤として使っていました.そのような関係で,オゾン層保護の問題を扱う日本製薬団体連合会・フロン検討部会の代表を1996年から務め,日本の吸入エアゾール剤の脱CFCを世界に先駆けて達成しました.特に日本では,CFC MDIの廃止及びCFCを使わない吸入剤への転換について,タイムスケジュールを含む方針を設定し,公表したことと,企業と行政との連携の2点がユニークと評価されました.また,国連環境計画UNEPのMedical Technical Options Committee(MTOC)のメンバーとして10年余り貢献したことも評価されました.

授賞式は2009年4月21日にワシントンDC、ポトマック河畔のケネディ・センター(The John F. Kennedy Center for the Performing Arts)で行われました.場所はアメリカを代表する大きな文化施設ですが,授賞式の服装はBusiness Formalで,事前に登録すれば友人を連れてきてもよいという,アメリカらしいフランクな授賞式でした.

私はふとしたことから,製薬業界のお世話や,国連環境計画のMTOCで活躍する場を得ました.余り考えることなくこの仕事を始めましたが,慣れると共に,多様な人々と作業をすることが如何に大切であり,広い世界があることを教えられました.特にMTOCでは地域(地理的,経済的),職種(化学,薬学,製剤学,薬理学,医師,行政等),官民のメンバー30名が集まり,それぞれの視点から如何に無理のないオゾン層破壊物質廃止の実現方法を議論します.英語は得意ではありませんので,激しい議論では置き去りにされます.しかし,異なる考察や意見に耳を傾けてくれる人が多いことも事実です.いつもの仕事場を離れ,違う場所から自分の居る世界を眺めることも大事であると実感しました.また近年,個人や企業に社会貢献が強く求められていますが,専門的な知識と技術で貢献できれば,更に素晴らしいことではないでしょうか.

授賞式の週はスミソニアン博物館群やNational Galleryを繰り返し見て歩きました.2003年に開館したAir and Space の別館でダレス空港に隣接するUdver-Hazy Centerにも足を伸ばしました.スペースシャトル,B29,コンコルドのような巨人機が収まる巨大な建物の中には,人類のあこがれと野望が詰まっています.ここでもアメリカという国の巨大さとプライドを感じます.

以下,参考までに

成層圏オゾン層の破壊

1970年代前半に成層圏オゾン層の破壊が発見され,1974年カリフォルニア大学のRolandとMolinaにより塩素化合物によるオゾン層破壊機構が提唱された.1985年にFarman は南極と北極のオゾンホールの急激な拡大を発表した.成層圏オゾン層の破壊は地表に到達する紫外線を増加させるため,自然環境に様々な影響があると考えられるほか,人体には皮膚がんや結膜炎の増加をもたらす.1987年AndersonらによってClOとO3の濃度の逆相関性が大規模観測によって実証された.同年成層圏オゾン層破壊物質の段階的廃止のためのモントリオール議定書が議決された.

モントリオール議定書により,chlorofluorocarbon(CFC:フロン,フレオン),hydrochlorofluorocabon(HCFC),carbon tetrachloride(CTC),methylbromide等のハロゲン系ガスが段階的に廃止されることとなり,先進国ではCFCは1995年末でほとんどの用途が廃止された.私達の生活の中でもエアコンや冷蔵庫の冷媒が代替フロンやノンフロンになり,スプレーの噴射剤がdimethyl etherやLPGなどの石油系ガスになった.一方,喘息治療に使われる定量噴霧式吸入エアゾール剤(Metered-dose Inhaler:MDI)では,非常に少ない量(数10~100 μL)を正確に噴霧するための技術上の困難さから,1996年以降も不可欠用途として,国連環境計画の管理下でCFCの使用が許されている.

CFCを含まない吸入剤にはhydrofluorocarbon(HFC:代替フロン)を噴射剤として使用するMDI,及び噴射剤を使わず直接粉末を吸入する吸入粉末剤(Dry Powder Inhaler:DPI)がある.いずれにしても,製剤の改良には数10億円以上の経費と10年前後の開発期間を要した.新規の製剤であれば100億円単位の開発費用が必要とされた.

Ozone Layer Protection Awardの詳細は以下に;

http://www.epa.gov/ozone/awards/

生態学の勉強をしています

昭和61年 理学部 生物学科卒業(生物15回)

内田 保博

生物学科の卒論では発生学講座で学び、1986年3月に卒業し、早23年が経ちました。私は現在、大分県の高校の教師をしています。もちろん理科(生物)の教師です。大分市に住んでいますので松山にも結構頻繁に足を運んでいます。昨年度、内地留学ということで現場を離れ1年間の学生生活(大分大学大学院教育学研究科)を謳歌し、心身ともにリフレッシュしました。そのとき、ネットで同期の服部君や橋本君と連絡が取れ、久しぶりに懐かしくメールを交わしました。

生物学科の卒論では発生学講座で学び、1986年3月に卒業し、早23年が経ちました。私は現在、大分県の高校の教師をしています。もちろん理科(生物)の教師です。大分市に住んでいますので松山にも結構頻繁に足を運んでいます。昨年度、内地留学ということで現場を離れ1年間の学生生活(大分大学大学院教育学研究科)を謳歌し、心身ともにリフレッシュしました。そのとき、ネットで同期の服部君や橋本君と連絡が取れ、久しぶりに懐かしくメールを交わしました。

『同期のみなさん、同期会をしましょう。』

現在、小野山隆司君と画策していますが、7割くらいの同期の連絡先を把握しましたが、数人はよくわかりません。

小野山と内田と同期の方で私たちから連絡の無かった方は、同窓会事務局の高田裕美先生に連絡先を託してください。昨年度、生態学研究室の柳澤先生に調査法の教えを請い、発生学研究室の高田先生とも懐かしくメールをやりとりさせていただき、いろいろとアドバイスもいただきました。

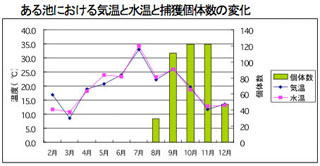

今年度は学校現場で普通に働きながら修士論文のための研究を平行して行ってきました。テーマは「大分県における大型ゲンゴロウ類Cybister属3種の個体群の発生消長と動態」でした。研究でわかったことを少し紹介します。

研究の中心となったコガタノゲンゴロウは、環境省のRDBでは絶滅危惧 I 類(CR+EN)にランクされているが、大分県には相当数生息していることがわかりました。とは言え、分布は偏っていますが4000個体以上にマーキングを施して放逐できました。標識再捕の結果、生活空間の大きさについては、600m程度の移動は頻繁に起こることが確認されました。移動分散力について本研究中に最も遠くまで分散した個体は調査池間距離が11kmの間でした。

研究の中心となったコガタノゲンゴロウは、環境省のRDBでは絶滅危惧 I 類(CR+EN)にランクされているが、大分県には相当数生息していることがわかりました。とは言え、分布は偏っていますが4000個体以上にマーキングを施して放逐できました。標識再捕の結果、生活空間の大きさについては、600m程度の移動は頻繁に起こることが確認されました。移動分散力について本研究中に最も遠くまで分散した個体は調査池間距離が11kmの間でした。

もっともこの距離が一度の飛翔で行われたものであるのかは不明ですが。ただし、移動個体数も少ないことから、この距離を頻繁に移動しているとは考えにくいです。今回15年来探してきた大分県産のゲンゴロウの産地もやっと見つけました。捕獲できたのは僅か15匹ですが、次はタガメの産地を探したいと思っています。 ゲンゴロウ類の調査は今年も継続していくつもりです。マーキング個体の追跡により、いろいろなことが見えてきそうです。

もっともこの距離が一度の飛翔で行われたものであるのかは不明ですが。ただし、移動個体数も少ないことから、この距離を頻繁に移動しているとは考えにくいです。今回15年来探してきた大分県産のゲンゴロウの産地もやっと見つけました。捕獲できたのは僅か15匹ですが、次はタガメの産地を探したいと思っています。 ゲンゴロウ類の調査は今年も継続していくつもりです。マーキング個体の追跡により、いろいろなことが見えてきそうです。

成長するってこと

愛媛大学理学部物質理学科化学系平成15年度卒業

愛媛大学大学院理工学研究科・助教

垣内 拓大

大学で過ごす4年間は、高等学校を卒業してから自分の夢を形にするまでの大切な期間です。大学入学後は、それまで以上に「学び」への自由度が大きくなるため、1)何をどうすれば夢に向かって進んでいけるのか、2)社会の需要と供給を満たす人間として自分に必要なものは何かなど、自己で意識・実行するにはとても短い期間です。愛媛大学では、この期間を有効に使い、勉強、趣味、サークル活動などを十分両立できるような多くの学生に適したカリキュラムが組まれていると思います。

私が愛媛大学理学部化学科で学んだことは、基礎化学、産業へ還元できる大学研究、そして化学的プロセスを通じてこれらに貢献していこうという意欲、等などです。現在でも、自己の基礎学力定着と新しい研究分野開拓のため教科書を広げることが多々あります。その都度、愛媛大学化学科での学習が自分の基礎を作り上げていることを実感します。勿論、化学科の授業だけでは対応しきれない科目については自主性が求められます。

現在、私は、理学部化学科の教員として、「新しい分光法の開発」、「軟X線放射光と電子の相互作用に由来した内殻電子励起ダイナミクスの研究」および「表面に数原子層程度の厚みで積み上げられたナノスケール半導体材料の表面物性」に興味を持って研究を進めております。将来的には、特定の研究領域だけに特化しない化学・物理・生物・工学・情報等の幅広い研究分野に精通した科学者になれるよう日々努力しております。

愛媛大学理学部物質理学科での学び

愛媛大学理学部物質科学科化学系平成18年度卒業

愛媛大学大学院理工学研究科環境機能科学専攻分子科学コース1回生

清水亜由美

5年前、私は愛媛大学理学部に入学しました。満開の桜に迎えられ、正門を潜ったことは、今でも強く思い出として残っています。

5年前、私は愛媛大学理学部に入学しました。満開の桜に迎えられ、正門を潜ったことは、今でも強く思い出として残っています。

1回生の4月、物質理学科の教員紹介で化学系の教員のみでなく、物理系の先生を紹介していただきました。その時に、物質理学科は、化学と物理の融合した学科と実感しました。1回生では一般教養や化学の基礎を学び、2回生から実験などを含めた、より専門的な知識を身につけていきました。4回生で研究室にそれぞれ配属し、一年間を通し、卒業研究を行いました。

化学系には、「愛化会」という学生が運営を行い、先生方、先輩や後輩との親睦を深める親交会があります。愛化会では、毎年、新入生歓迎パーティや研修旅行などの様々な行事を行っています。行事を通じて、たくさんの人と人とをつなげ、その絆を深めることができます。特に、学年が異なる学生との縦のつながりは、愛化会の活動によって、形成されています。だからこそ、化学系は、明るく、楽しく、のびのびとした学生が集まり、先輩と後輩が仲良く、勉強に・研究に・遊びに、一生懸命取り組むことができているのだと思っています。

大学に入り、友達も明るく、楽しく、自由な大学生活を送ることができました。しかし、自由があると同時に、自分を見失うこと、悩むことも増え、自分が果たす責任も大きくなることを実感しました。

自分で解決できないことに遭遇してしまったら、頼りになる先生、友人、先輩、後輩に手を差し伸べてもらい、解決へと進んでいきました。

愛媛大学理学部物質理学科で、たくさんのことを学び、たくさんの経験をし、友人をつくることができました。特に人との絆は、お金では買うことのできない、最高の宝です。たくさんの人と知り合うことができた大学生活は、私にとってなくてはならないものでした。

私は、愛媛大学理学部物質理学科を卒業しましたが、平成17年度に、物質理学科は、化学科と物理学科に改組し、後輩たちは勉強に、遊びに情熱を燃やしています。

化学を学んで

愛媛大学理学部物質理学科化学系平成19年度卒業

新川 理絵

「物質理学科」とは化学科と物理学科が統合され、化学と物理を学ぶ学科でしたが、今年度で物質理学科の最後の卒業生となり、次年度からは化学科と物理学科と、独立した学科になります。

「物質理学科」とは化学科と物理学科が統合され、化学と物理を学ぶ学科でしたが、今年度で物質理学科の最後の卒業生となり、次年度からは化学科と物理学科と、独立した学科になります。

物質理学科では、1回生では化学と物理の基礎知識を学び、2回生以降、化学系と物理系に分属して専門的な講義を受けていきました。実験も同様に始まりました。4回生で自分の希望する研究室にそれぞれ配属し、担当教員の指導のもと、1年を通し研究を行ないました。

また、化学系には大学生活での人間関係を築き上げる場の1つとして「愛媛大学化学親交会(略して愛化会)」という学生と先生方で作られている親交会があり、「愛化会」の活動により、他学科とは一味違う化学系独自の縦、横のつながりと、親睦を深めています。

大学生活では楽しい事も辛い事もいっぱいありました。人生の中で1番、自分の時間を持てる時だとも思います。この時をどう過ごすかは自分次第ですが、意欲を持っていろんな事にチャレンジし、いろんな事を考え、感じることで、将来の自分の糧になると思いました。

これからも「愛化会」の新入生歓迎パーティーが盛況であることを願っています。

(お写真は、指導教員の東長雄先生と一緒に、卒業記念パーティで取りました。)

思い出と近況

昭和43年生物卒業(文理16回)

遠山 鴻

昭和39年秋に東京でオリンピックが開催されました。四十余年が過ぎ記憶も薄れてきましたが、女子バレーボールで東洋の魔女と称された日本チームが優勝したのを思い出します。この年に、私は対岸の呉から新造の双胴船フェリー“シーパレス”で瀬戸内海を渡って愛媛大学文理学部理学科に入学しました。この時は、私は人生の大半を愛媛大学で過ごすようになるとは夢にも思っていませんでした。入学式は現在は付属中学になっている持田地区の旧制松山高等学校時代からある講堂で行なわれました。当時は一般教養の講義の半分は持田地区で、半分は城北地区(現在の文京町)でありましたが、1年後からは城北地区に統合されました。理学科の学生は2年後期から数学・物理・化学・生物のいずれかの専攻に分かれますが、私は生物学専攻に進みました。生物学専攻の同級生は9名でした。専門課程の2年半は自然科学教室と呼ばれていた建物(現在の共通教育本館)で過ごしました。生物分野の特徴として、野外実習で島根県の隠岐島や八甲田山の東北大学高山植物実験所、臨海実習で高知大学の宇佐臨海実験所で合宿しての実習を思い出します。また、当時はワトソン等によってDNAの2重ラセン構造が解明され分子遺伝学の幕開けの時代でもありました。卒論研究では銅耐性酵母株のリボソームタンパク質について調べ、卒業しました。以後40年間、酵母菌と重金属の問題に関わることになりました。

昭和39年秋に東京でオリンピックが開催されました。四十余年が過ぎ記憶も薄れてきましたが、女子バレーボールで東洋の魔女と称された日本チームが優勝したのを思い出します。この年に、私は対岸の呉から新造の双胴船フェリー“シーパレス”で瀬戸内海を渡って愛媛大学文理学部理学科に入学しました。この時は、私は人生の大半を愛媛大学で過ごすようになるとは夢にも思っていませんでした。入学式は現在は付属中学になっている持田地区の旧制松山高等学校時代からある講堂で行なわれました。当時は一般教養の講義の半分は持田地区で、半分は城北地区(現在の文京町)でありましたが、1年後からは城北地区に統合されました。理学科の学生は2年後期から数学・物理・化学・生物のいずれかの専攻に分かれますが、私は生物学専攻に進みました。生物学専攻の同級生は9名でした。専門課程の2年半は自然科学教室と呼ばれていた建物(現在の共通教育本館)で過ごしました。生物分野の特徴として、野外実習で島根県の隠岐島や八甲田山の東北大学高山植物実験所、臨海実習で高知大学の宇佐臨海実験所で合宿しての実習を思い出します。また、当時はワトソン等によってDNAの2重ラセン構造が解明され分子遺伝学の幕開けの時代でもありました。卒論研究では銅耐性酵母株のリボソームタンパク質について調べ、卒業しました。以後40年間、酵母菌と重金属の問題に関わることになりました。

昭和47年に新生理学部の生理学研究室に助手として採用されました。当時は大学紛争の残り火が多少ありましたが、研究室は現在の理学部本館に移っておりました。以来、昨年3月に退職するまで35年間理学部にお世話になりました。この間には同窓生であると同時に教員として理学部に向き合いましたが、これらについては別の機会に譲りたいと思います。

文理学部の卒業生を中心に生物同窓生の会が二年毎に開かれています。これは稲荷公一氏,行天淳一氏のお世話で始められた生物同窓生の集まりですが、私の同期生もこの会に参加し、旧交を温めています。皆さん還暦を過ぎ、ほとんどの人が第二の人生を歩んでいる人です。シニア海外協力隊として活躍する人、ホタルの飼育に取り組む人、郷里に帰って幼稚園を経営する人、夫婦で豪華客船で世界一周の旅をした人等です。

私も昨年退職して1年が過ぎました。週二日非常勤講師として講義に行くほか、理学同窓会のお世話を事務局幹事の高田裕美先生と一緒に行なっています。それに家の近くに約50坪の休耕田を借りて家庭菜園を楽しんいます。昨年は出来はともかくとして、種類は約30種のさまざまな野菜を収穫しました。しかし、畑仕事は思いの外大変で草取りに追われています。また、退職して妻と旅行に出かける機会も多くなりました。30年前から少しずつ行っていた四国八十八ヶ所のお寺めぐりも遂に完結させました。

今年は秋に理学同窓会の総会が開かれますので、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

理学部の学び舎を離れて

地球科学科4期生(1984年卒業)

理学研究科地球科学専攻(1986年修了)

森 浩介

理学部の学び舎を離れて、はや22年が経とうとしています。

地球科学という学問に惹かれて、大学院を含め、私は理学部で6年もの間、青春の時を過ごさせていただきました。今思えば、下宿して道後温泉を銭湯にしていたなんて贅沢の極みですね。何より研究室で、夜更けまで、何者にも捉われない自由な発想と努力に明け暮れることができた研究生活がとても懐かしいです。時に仲間と議論を交わし、与太話で盛り上がったり。しかし、私にとっての地球科学は、そこで終ってしまいました。

卒業後の私は、地球科学いやおよそ理学部とは程遠い仕事をすることになります。CSKというIT企業に入社し、当初はSEであったのですが、何故か経営に目覚めて、早稲田大学ビジネススクールを受験し、運良く合格してしまったことで人生が一変してしまいました。その後は、経営スタッフとして、企業のトップクラスの参謀役を務めたり、新事業や合弁会社の立ち上げ等、経営企画・管理の仕事をずっと歩んできました。現在は自ら、(株)ユアプラン・アシストという会社を設立・経営し、お客様の企画書、提案書作成のご支援や社員・組織の目標実現のための様々なビジネスサポート(コンサルティング、教育研修、コーチング)事業を手掛けています。まだまだヒヨっ子でヨチヨチ歩きの会社で不安も多々よぎるのですが、何故か落ち着いて、懐かしいような気分になることがあります。少し考えてみると、サラリーマンを辞めたことで、あの研究室時代の自由で何者にも捉われない自由な発想と努力に打ち込めるという環境をまた手に入れていたことに気づくのです。もう一度、自分がやりたいことに一途になって取り組んでみる。もうあの頃のように若くはないですが、気持ちは万年青年のつもり。そして、ビジネスマンとしての第4コーナーを悔いなく駆け抜けていきたい!そう思っている今日この頃の私なのです。