過去の会員の随筆

以前の理学同窓会のホームページ(2003年)から転載しました。

- <数学>

- 八塚 進

- 老学生

- 松永 奈美

- 近況

- <物理学>

- 野田 英生

- 長谷川研究室の思い出

- 田中 進也

- 大学時代と今

- <化学>

- 田嶋 邦彦

- 分子のプロジェクトXを始めよう!

- 一村 陽子

- 化学を肌で感じました

- <生物学>

- 越智 脩

- 思い出すままに

- 井上 謙二

- 忽那諸島(興居島)の海浜生物に憧れて

- 大谷 武彦

- Natura non facit Saltum (自然は飛躍しない)

━大植先生と生物教室の思いで━ - <地球科学>

- 池田 倫治

- 研究のおもしろさを味わってください

- 新名 亨

老学生

理学部数学科(昭和29年卒業)

八塚 進

私が愛媛大学に入ったのは開校まもない昭和二十五年であった。時に歳三十七歳、学生としては全くのお年寄りの部類だ。周囲の友達は今更、校長辞令を返上してまで学生になることはあるまいとあきれていた。

しかし私を勉学に踏み切らせたのは戦後、敗戦によって打ちひしがれた混乱の中にあって、日本の未来を信じ、その復興を夢みて勉学に励む一部の真摯な学生の姿に感動したからである。日本では当時十年遅れといわれていた近代統計学を学ぼうと志して入学したわけである。

在学中、最も印象に残ったのは当時、県の能率研究所の所長をせられていた富久泰明先生の講義「線形計画」は斬新で興味深く感動的であった。早速チャーネスの原書を取寄せて翻訳し、ガリバン印刷で製本し、皆に見てもらった。中でもかねてから私淑し、指導を受けていた東大の宮沢光一先生(決定論の権威)は大変喜ばれ、翻訳権を取るよう、交渉して下さった。が、一足違いで先約があり、残念ながら出版を中止せざるを得なかった。

その頃、私は教育評価の基準として学習効果曲線を考えていた。宮沢先生の御指導を受けながら、マルコフチェーンを応用するより、ハワードのダイナミックス法及びz変換を利用する方法がよいことに気づいたが、具体的な問題処理でzの固有方程式の高次方程式が解けないで行詰まり、そのうちに先生も故人となられ、研究を放棄せざるを得なかった。

十年程前、ふとしたことで関孝和が大円に内接する中円一個、小円二個の問題を解くにあたって六次方程式を立てて解いたという記事をみて驚き調べてみると、結局ホーナの方法であった。しかもホーナより、相当早かったと言われる。和算には剰一術(バシェの定理)を利用して奇抜な問題を解いたり、近代暗号の基礎をなすオイレルの定理をオイレルに先がけて発見した久留島義太がいたりする。和算のすぐれた業跡に興味と刺激を受けて昨年「すばらしい和算の叡知」を出版して同好の士に見てもらった。

佐藤一斎の詩に

少而学則壮而有為

壮而学則老而不衰

老而学則死而不朽

とあるが、今九十一歳老いても元気一杯日々好日として楽しめるのも一斎のいう「学」のおかげかと感謝しているのが、現在の心境である。

近況

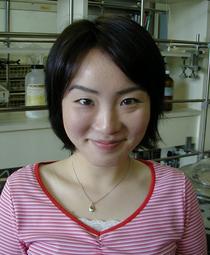

平成5年3月 数学科卒

平成7年3月 修士課程数学専攻終了

平成11年3月 博士後期課程環境科学専攻終了

博士(理学)取得

松永 奈美

理学部卒業後、大学院の修士・博士(途中にて同大学研究生を1年)を経て、平成11年4月から理化学研究所(平成15年10月より独立行政法人理化学研究所と名称変更)にて、生体力学シミュレーションチームの研究員として仕事をしております。私が担当している研究は直交座標系における血流解析(主に狭窄部をもつ血管や頚動脈における流れの計算)を行っています。

理学部卒業後、大学院の修士・博士(途中にて同大学研究生を1年)を経て、平成11年4月から理化学研究所(平成15年10月より独立行政法人理化学研究所と名称変更)にて、生体力学シミュレーションチームの研究員として仕事をしております。私が担当している研究は直交座標系における血流解析(主に狭窄部をもつ血管や頚動脈における流れの計算)を行っています。

修士課程では、土屋卓也助教授のご指導の下、2次元定常Stokes問題に対する有限要素法に関する研究を行い、博士課程では、Dirichlet問題に対する不等分割を有する有限差分法に関する誤差解析の研究を山本哲朗教授(現在早稲田大学情報学科教授)のご指導の下にて行ってまいりました。特に、Shortley-Weller近似と呼ばれる不等分割における有限差分おける誤差評価と、極座標系におけるラプラシアン作用素と原点における離散化に対するSwartztrauber-Sweet近似に対する誤差評価の研究を行いました。これまでは、これらは打ち切り誤差が対象領域全体において2次精度であること、また、誤差自身も2次精度が知られていましたが、さらに我々の解析により、境界付近ではさらに精度が1次良くなることを数学的に証明し、数値実験にて報告しています。

現在は、血流解析という、形状のみならず、(拍動を伴うという意味で)流体解析の観点からでも境界条件の与え方や現象が非常に複雑な、流体力学の世界で日々研究を続けております。いざ血流解析を行ってみると、数学からの視点と工学からの視点の違いの大きさにかなり戸惑うことも多く、数値計算の難しさを実感しています。

私が現在行っている仕事は、医療画像のピクセル(またはボクセル)データの直交性をそのまま生かして、直交座標系で有限差分法を用いて流体解析を行う研究を続けています。現段階では2次元での解析(狭窄部を有する血流解析)を行っていますが、今後はより複雑な形状に対して血流解析ができるようにしていきたいと考えています。また、数学と工学における観点の違いはかなり大きいと考えており、その部分を埋めていける仕事ができればと思っております。

長谷川研究室の思い出

1990 理学部物理学科卒業

1992 理学研究科物理学専攻修了

野田 英生

今回,何の前触れもなく長谷川先生から突然原稿依頼を戴き正直驚きを隠せ ません。原稿提出期限迄殆ど時間もなく,思いつくまま書きましたので乱文乱 筆をお許し下さい。

私が卒業してから10年以上経過しており,月日の経つ早さを知らされました。 当時の長谷川先生担当講義に"物理数学" と言うのがありました。最初の講義で 物理学教室の教官紹介をしていただき,その中で,"先生だけが工学部出身 (工学博士)なんだ"と言うコンプレックスを感じている一言がありました。先生って どんな教官なのか?と気になりましたが,それは先生をよく知る皆様の思っている 事と同じです。講義は分かり易く,どことなくユーモアがあり,またハートがあります。 他に"物理光学"と言う講義がありました。よく話が脱線し,講義の7割脱線話に なった事があるのが最も印象的でした。先生の恋愛話が延々続き最後の一言で, "それが今のかみさん.." と聞いたときのオチは忘れられません(詳細は先生から聞いて下さい)。

そんな先生の人間性に惹かれた私は,4回生の春無事(?)に先生の研究室に入 ることができました。当時の長谷川先生は,就職担当や学科主任,また教養部 へ講義に行く日々が続いており,研究室では夏休み前迄大学院生の先輩からゼ ミをみっちり教わる毎日でした。(ところで長谷川研究室の皆様は,私の名前を 聞くと,"あの分厚い教科書を書いた方?" って思うでしょうがそうです,その 私です。当時ゼミを受けていた時分,大学院の先輩から,"ゼミの教科書まとま ってないから,お前まとめて作ってよ" の一言で作ったのでした。間違いも結 構ありますが,未だに使われている事を風の便りで聞いて少し喜びを感じます。 ありがとうございます。) そんな中でも,長谷川第二理論の"回折積分"だけは, 忙しい合間を縫って講義して戴いた事は未だに記憶に残っています。

無論,卒業論文もテーマは下さっても指導者は,大学院の先輩でした。ある 意味大学院生全盛の時代ではなかったでしょうか (私が修士2回生のとき,6人 もいました),大学院生に任せてやっていける,先生と大学院生筆頭に生徒間 との信頼があるからできたのだと思います。私が修士の時に始めた学部生の卒 業論文発表会は,今振り返ると私たち修士の指導に対する評価会だったように 思います。

そんな当時の長谷川研究室は,信頼と言う言葉の中で アット・ホーム な雰囲 気がとても強かったと思います。研究室でよく飲み会や鍋を囲んだり,カレー パーティもした記憶もあります。夕方が来たら,何人かでスケートに行ったり, テニスをしたり,ドライブがてら食い放題の店へ食事に行ったりと,また卒論 時期になると,夕方から出てくるのがいたりと,結構メチャクチャですが,そ れも信頼と言う言葉の中先生の大きな心で包んでいてくれたからだと思います。

後輩のみなさまへ激励!!: 最初に少し書きましたが,今の社会, 出身大学/専攻主義は最早時代遅れです。 実力主義の時代が刻々と来ています。自分は一体何ができるのか?とよく 自問自答,あるいは人から聞かれる事があるでしょう。それが答えられるよう になって下さい。私自身,大学で学んだ事で就職して役に立っている事は,恥 ずかしながら正直殆どありません。しかし,長谷川研究室で学んだことだけは, 絶対に役に立っています。水晶振動子の動作原理(LSI動作で水晶は必須です)と 当時どこの研究室よりも投資して下さったコンピュータ,この動作と操作習得 です。ソフトウェア/ハードウェア等業種に関わらず,操作と知識は必要です。 しかしそんな事は,自分で勉強すればなんとかなる事です。

一番大事な事があります。それは「信頼」です。たとえ幾ら頭が良くても, また仕事ができても,「信頼」がなければそれは社会からは認められません。 これだけは,幾ら机の前に向かっても得られるものではありません。また,お 金で得ることができるものではなく,自分一人で得られるものでもないことを 忘れてはいけません。

信頼されるためには,まず人の話をしっかり聞く/聞いてあげる事から始めて みて下さい。理系の方は論理的で自己主張の強い方が多いと思いますが,この 姿勢から始めていくと自分自身がやるべき事や振り返る点も自然に見えてくる と思います。

まだまだ大変な就職氷河期ですが,皆様一人一人持ち前のパワーで頑張って 下さい。ご縁があれば就職のお世話もさせて戴きます。

大学時代と今

2000 理学部物理学科卒業

2002 理学研究科物理学専攻修了

田中 進也

私は学部で4年、大学院(博士前期)で2年の合計6年間、物理学(特に量子論)を学んできました。 そして現在情報システム会社に就職し、市販の解析ツールを使って数値計算・数値解析を行う仕事を 担当しています。

ところで、量子論から情報システム会社?と思うかもしれませんが、私は卒業後の進路として当初、 大学や企業での研究開発を考えていました。しかし、就職活動中に研究開発への道は困難である ことを実感し、もう1つの希望であったSE(システムエンジニア)になるために情報システム会社を選び、 今に至っているのです。

以上を読めば希望と違う仕事をしているように思えるかもしれませんが、そうでもありません。なぜならば、 数値計算・数値解析という仕事に物理学の知識が必要不可欠であり、一部で研究開発にも携われる からです。つまり、大学時代に学んできたことがそのまま生かされる仕事に携わることができたのです。

専門の量子論とはまったく違う分野ではありますが、他の物理学の知識が生かせることもあり、満足度は 高いです。

まだまだこれから仕事は大変になっていくと思いますが、大学で学んだことをどんどん生かしていきたいです。 大学で物理学を学ぶことができて本当に感謝しています。

分子のプロジェクトXを始めよう!

愛媛大学理学部化学科第10期生

(1980年卒業、構造化学研究室)

京都工芸繊維大学繊維学部教授

田嶋邦彦

私が愛媛大学理学部化学科(現在の物質理学科化学系)を卒業して二十余年が過ぎました。当時は、授業科目の約半数が必須科目に指定されていて、それら全てを履修するまで卒業できない厳しいカリキュラムでした。入学当初は高等学校の基礎学力では歯が立たない講義内容に驚き、難解な名物講義では単位を落とした多数の先輩と机を並べたことを鮮明に記憶しています。これらの必須科目は化学者として必要な基礎学力の涵養に不可欠な基礎科目であり、今でも私の研究と教育における基盤となっています。基礎科目とは簡単な内容で、専門科目こそが高度な内容であるとお考えの方も多いでしょうが、むしろ基礎科目の内容を正確に理解することはより困難で、大学で修得すべき内容を含んでいるのです。

私が愛媛大学理学部化学科(現在の物質理学科化学系)を卒業して二十余年が過ぎました。当時は、授業科目の約半数が必須科目に指定されていて、それら全てを履修するまで卒業できない厳しいカリキュラムでした。入学当初は高等学校の基礎学力では歯が立たない講義内容に驚き、難解な名物講義では単位を落とした多数の先輩と机を並べたことを鮮明に記憶しています。これらの必須科目は化学者として必要な基礎学力の涵養に不可欠な基礎科目であり、今でも私の研究と教育における基盤となっています。基礎科目とは簡単な内容で、専門科目こそが高度な内容であるとお考えの方も多いでしょうが、むしろ基礎科目の内容を正確に理解することはより困難で、大学で修得すべき内容を含んでいるのです。

私は構造化学研究室で分子構造の美しさに秘められた巧妙な機能性に魅せられて、分子構造と機能に関する研究を続けてきました。今日、分子機能の設計あるいは制御に関する研究は、医学・薬学だけでなく応用物理学に至る広範な分野に広がりつつあります。まさに、21世紀は分子を操る化学者の時代です。皆様とともに、分子機能のプロジェクトXを始めましょう!

化学を肌で感じました

愛媛大学理学部物質科学科化学系平成14年度卒業

愛媛大学大学院理工学研究科物質理学専攻化学系1回生

一村陽子

「物質理学科って何の勉強するところ?」友人や親戚にこの言葉をよく聞かれました。「物質理学科」確かに難かしそうなネーミングですが、化学科と物理学科が統合し、こう呼ぶようになったもので、化学と物理を学ぶ学科でした。 まず、1回生では化学・物理の基礎知識を学び、2回生以降で化学系・物理学系に分属し、専門的な講義を受けました。実験もこの前後から始まりました。4回生で自分の希望する研究室にそれぞれ配属し、一年間を通し、研究テーマをひたすら研究していきました。

「物質理学科って何の勉強するところ?」友人や親戚にこの言葉をよく聞かれました。「物質理学科」確かに難かしそうなネーミングですが、化学科と物理学科が統合し、こう呼ぶようになったもので、化学と物理を学ぶ学科でした。 まず、1回生では化学・物理の基礎知識を学び、2回生以降で化学系・物理学系に分属し、専門的な講義を受けました。実験もこの前後から始まりました。4回生で自分の希望する研究室にそれぞれ配属し、一年間を通し、研究テーマをひたすら研究していきました。

また、化学系には大学生活での人間関係を築きあげる場の一つとして「愛媛大学化学親交会(略して愛化会)」という学生と先生方で作られている親交会があります。新入生歓迎パーティや研修旅行、ソフトポール大会など様々な行事があり、縦、横のつながりと親睦を深めています。「愛化会」の活動により、他学科とは一味違う化学系独自のアットホームな関係を形成しています。

大学は本当に楽しい所です。時間もありましたし、束縛のない自由もありました。しかし、その時間と自由を逆手にとって、人によっては自分を見失い、本来の目標とはかけはなれてしまう場合もあるかもしれません。時間と自由の中で右往左往とさまようのではなく、自らがコントロールする必要があると感じました。

毎年、「愛化会」の新入生歓迎パーティが盛況であることを念じております。

思い出すままに

愛媛大学名誉教授

愛媛女子短大教授

文理学部生物1回(昭和28年)卒業

越智 脩

初期の学生用顕微鏡

旧制松山高等学校を卒業し,1年遊んで,新制の愛媛大学文理学部理学科の2年に編入した。半年の教養教育を終えて,専門に移行。生物専攻の学生は3人。理学科60人の大部分の学生は,いわゆる医科進組。当時,愛媛大学に医学部がないため,2年終了後,他大学に進学していった。

旧制松山高等学校を卒業し,1年遊んで,新制の愛媛大学文理学部理学科の2年に編入した。半年の教養教育を終えて,専門に移行。生物専攻の学生は3人。理学科60人の大部分の学生は,いわゆる医科進組。当時,愛媛大学に医学部がないため,2年終了後,他大学に進学していった。

2年間は持田地区。生物教室は焼け残った校舎を使った。温室も残っており,動物飼育小屋だったと思われる建物には,宮本先生が住んでおられた。温室の西には1本の大きなユリノキがそびえていた。この木は挿し木で簡単に増やせるため,その子孫があちこちで見られる。元の教養教棟の東側の通路のものも挿し木から育ったものである。

持田キャンパスの回りの水路にはシジミが沢山おり,夏になるとホタルが乱舞した。ホタルを捕まえて来て,写真乾板上をはわせ,光跡の写真を作ったのはよかったが,途中で飛び立ち,暗室の中を数日間ピカピカ。参った。もちろん,ホタルの幼虫が寄生するカワニナも沢山おり,森川先生の実験材料になった。

顕微鏡は沢山あった。松山高等学校が開学した大正8年ころに購入したもので,倉庫に入っていたために,戦火を免れたのだった。ミクロトームが1台あり,これを使って顕微鏡標本を作れと,澤田先生から言われた。錆び付いて動かない。どうしていいか,よく分からない。とにかく動くようにしなければならない。先生方もあまり詳しく教えてくれない。分解しサビを取り,組み立てて動くようになるまで,約2ヶ月位かかっただろうか。板ガラスはなぜか沢山あり,スライドガラスはガラス切りで手作りした。色素はいろいろ残っていたが,アルコールが少なく,使った以上になぜか蒸発が激しかった。人体実験に使った人がいるらしい。

プラスチックはまだない時代。ガラスのビーカーもほとんど無いのに,メダカのヒレの再製実験をするように言われ,メダカの入れ物がないのに困った。板ガラスを切って,セメンダインで張り付け,小さく水槽を作ってメダカを飼ったが翌朝教室に行くと何個か水槽が壊れていた。メダカは簡単に採れた。材料よりも,実験道具に苦労した。

そのころ,大植先生が血液の実験に使っておられた海産動物に興味があり,満月や新月のころ,実験を夜に変更してもらって,興居島や白石の鼻に出掛けた。その数年前,昭和天皇が持田キャンパスに来学され,また興居島でゴゴシマユムシを採集されたことも,海産動物に興味をもつようになった要因であるのは否めない。ゴゴシマユムシの巣の見つけ方や採集の仕方も上手になった。

4回生になって,広島から編入生が大勢入りにぎやかになったが,城北地区にマッチ箱を立てたような鉄筋の研究室ができ,生物教室は2分され文理学部の先発として城北に移った。教育学部の生物が一緒になり,お互いの学生が交流しながらの学生生活最後の1年だった。

忽那諸島(興居島)の海浜生物に憧れて

元高等学校校長 前教育長

現中国短期大学理事

文理学部生物1回(昭和28年)卒業

井上 謙二

広島高等師範学校生物科3年生の初夏に,磯採集のためクラス一同は柳生先生の引率で興居島にやって来た。泊小学校の教室に起居しながら島の海岸一帯を磯採集して歩いた。巻貝,うに,かしぱん、ゆむし,うみうし等々多種多様の動物が磯一杯に生息していた。見るもの全てが新鮮で図鑑と首っ引き。この時島の方々,特に泊小学校の高橋先生にはことにお世話になった。広島県の高校教師になってからも島を訪れ,高橋先生宅に泊めて頂き動物採集を続けた。昭和28年春より広島大学に大学院が開設されることになり入学資格に新制大学卒業が必要とのこと。私は高校教師を辞して大学院に進学することを決意した。それには先ず大学を出ること,そこで興居島に近い愛媛大学に編入学することが一番と考えて,恩師の柳生先生(当時広島大理学部助教授)に相談し,愛媛大学に打診してもらった。旧制専門学校から新制大学に編入する場合,文部省は3年生へと決めていた。しかし高等師範学校は4年制なので特例として1年以上在籍し卒業単位が取れればその時点で卒業を認めるということで編入学が認められた。この時私を含めて広島高師生物科出が5人同時に愛媛大学生物学教室に編入学したので,4回生在籍の4人に加えて倍増した学生で先生方は大変だったと思う。広島高師の先輩の森川先生には松山市に初めて訪れた時から最後まで公私にわたりお世話をかけた。皆でお宅へおしかけては奥様にご迷惑をおかけしたことも屡々であった。卒論の指導は伊藤先生にお願いし「ヒドロゾアの刺胞による系統分類」をテーマに頂き,早速準備にかかった。ヒドロゾアの採集地は興居島の黒崎,採集道具を肩に持田の校舎から市電,高浜線,渡船と乗り継いで泊港に渡り,泊小学校の高橋先生宅で海水着に着替えて黒崎海岸へ,海に潜って実験材料をとる。干潮時がとりやすいのでその時刻を見計らってやってきた。大体午後3時頃から5時頃が多かった。高橋先生宅では採集して帰ると奥様が何時もお風呂を沸かして待っていてくださり,体の潮を洗い流すことが出来て本当に感謝の気持ちで一杯だった。実験室に帰ると材料が生きているあいだに処理しておかないと打目なので,徹夜作業になることが多かった。

授業の方も卒業に必要な単位以外も貪欲に受講した。旧制の男子校で育った私は新制の大学の男女共学で,特に一般教養科目受講の時,女子学生が周囲に座っていると落ち付かなくて困った。伊藤先生と飲みに出掛けたり,お宅にお邪魔したり,時にははめをはずして奥様の顰蹙を買ったりもした。一週間ほど熱を出して寝たことがあった。奥様が毎日食事を下宿まで運んで下さり今でも熱いものを感ずる。松山を去る日,挨拶に行った。湯飲みにお酒が,「酒と共に去りぬ」とは奥様の言。後日松山での研究が昭和天皇の論文に引用された。我が人生のなかでもっとも充実した一年間であった。

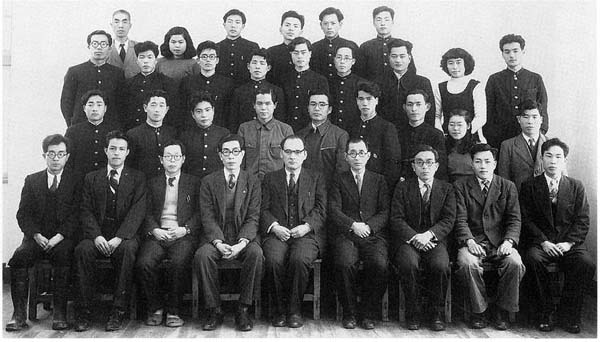

生物学教室(文理学部・教育学部)教職員一同と4年生・3年生の全員1953(昭和28)年3月卒業式前

Natura non facit Saltum (自然は飛躍しない)

━大植先生と生物教室の思いで━

元会社員(中外製薬)

現医技専 非常勤講師

文理学部生物6回(昭和33年)卒業

大谷 武彦

私の書斎机の上には,恩師大植登志夫先生から送られた磯辺焼の皿が置いてあり,そこには標記のフレーズが書かれている。"たまには机に向かうように"といつも先生が呼びかけて下さっているようだ。実は,"Natura non ?"の言葉は語学コンプレックスも手伝って,在学中は勿論の事,最近まで本当の意味が分からなかった。テッキリ,先生ご自身のお言葉であろうと思って恐る恐る同窓の友人に聞いて見たりもしたが,色良い返事が返って来なかった。後日,先生の私信が公開され,"自然は飛躍しない"という意味であることが分かった。

語源の由来は,ダーウィンが進化論に関係して,スペンサーの「第一原理」を引用した有名な言葉だそうである。大植先生は血色素(Hb)の進化について,「Hbが血液全体に溶けているミミズの仲間から,赤血球にHbが封入されて,血漿成分が無色になっているヒトなど,高等動物の血液に至るまでは絶対に中間的進化の過程がある筈だと考えられ,多毛類の一種トラビシアから,その中間的段階として血漿,血球にもHbが入っていることを発見され,"自然は飛躍しない"を実証された」と教室の越智先生から伺い知った。

「バスコントロールをしても,生みの苦しみを味わえば子供は可愛い」と生物専攻学生の何人かを教室に受け入れて下さり,夜のコンパでは"恋は優しい,野辺の花よ?"と浪々と歌い上げられるお姿が就職難・不況時代を反映していても穏やかな教室の思い出として懐かしい。私は昭和31年から3年間生物教室に在籍させて頂いた。生物学専攻の3年間は動・植物学の基礎はもとより,生態学,生化学,地史古生物学など周辺学問を重点的に教わったことが,卒後随分,役にたったと記憶している。特に第植先生の講義はご専門の形態・生理学以上に文学論議や哲学めいたお話しにも,人気があり,学生の人生に各々,インパクトを与えたものと思われる。私も指導教授として,ヒトのはいから分離したアスベルギルス菌の病原性を実験動物で実証するように」と卒論のテーマをもらい,随分,越智先生のご指導を仰いだが,カビの感染論が面白く,後に獣医病理学への道を与えて頂く契機となった事も幸いであった。

教室の主任教授である先生は日頃から,学生には幅広く知識を持つようにと心がけられ,内外の一流講師を集中講義に積極的に招聘され,我々も多いに研鑚をつんだ。

在学中の時間は短かったにも拘わらず,地域の学術活動にも参加させて頂いた事も感謝している。私は山岳部にも属していたことから,石鎚山の総合学術調査や,今西錦司博士一行に同行し,厳冬期の石鎚完全縦走(S32年12月)を行った。凍てつく山小屋で今西先生の進化論を聞いたのも興味深い。また,愛大の誇る山内浩教授率いる日本ケービングクラブと京大吉井良三先生の日本地下水洞窟研究会の四国カルスト合同調査(S33年3月)にも参加し,新洞窟の発見などもあったり,大いに暗黒の生態学を学んだ。将に"我が青春に憂いなし"の良い時期を過ごさせて頂いた。

平成9年秋10月には当時,大植先生や宮本先生など諸先生の薫陶をうけた生物教室や山岳部のOBがヒマラヤのランタン谷に集い,エコ・トレッキングを行った。そして,確実に飛躍していないヒトと共存する大自然を満喫して,良き時代の我が生物学教室を懐かしく偲びつつも益々の発展を祈念した。

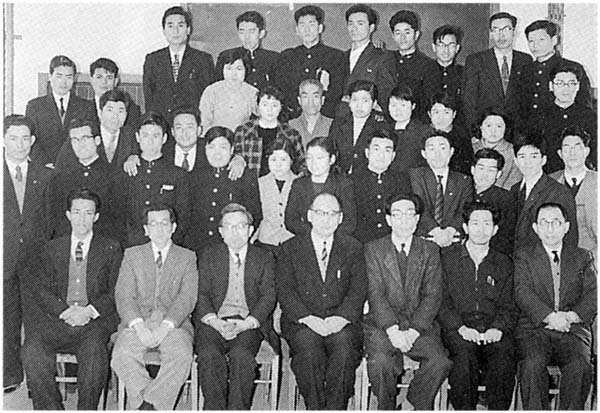

第6回生物学教室卒業論文発表会を終えた教室員と先輩一同(1958年3月7日)

研究のおもしろさを味わってください

理学部地球科学科H7年度卒業生

現在(株)四国総合研究所勤務

和歌山県立耐久高等学校出身

池田 倫治

大学に入学当初,ある教授から"愛媛大学の地球科学教室は研究設備も研究のレベルも日本でトップクラスである"と聞かされました.大学受験の偏差値に毒されていた私は,"まさかそんなことはないだろう"と思っていました.つまり,偏差値の高い大学でないと良い研究は出来ないのではないか?と思っていた訳です.しかし,授業および研究の指導を受けていくにしたがい,自分の考えが間違っていたことに気付かされました.事実,愛媛大学の地球科学教室の各先生方はそれぞれの専門分野で最先端にいる方々ばかりで(このことは2004年度版大学ランキング(朝日新聞社刊)において,地球科学系の論文引用率が日本の全大学の地球科学分野でトップだと発表されたことからも明らかでしょう),おまけに実験設備および分析機器も旧帝大と同等あるいはそれ以上のものを所有しています.さらに機器については,学生管理といった珍しい管理形態を採って頂いたおかげで,学生は高価な機器を年中好きな時に使用することが出来ました.

このような研究環境において,地球科学の基礎から最先端まできっちりと指導してもらえたおかげで,最初は言われるがままに訳も解らずに研究をしていたのが,段々と自分で考え,理解することのおもしろさ,"つまり研究のおもしろさ"を実感出来るようになりました.

また先生方のフランクさは特筆すべきものがあります.大学の先生といえば,偉い人で,部屋に訪ねていくのも勇気がいると思われがちですが,愛媛大学の地球科学教室の先生方は,いつも非常に学生の近い所に居てくれました.いつ先生の部屋を訪ねても,今から思えば仕事で忙しかったんだろうとは思いますが,そんなそぶりなど全く見せず,それどころか訪ねた事を非常に喜んでくれたと思います.また,卒業後も色々と仕事上の相談などを持ちかけることがありますが,当然のように快く相談にのってくれます.

このようなすばらしい環境の中で育てて頂いたおかげで,何の不安もなく自信を持って社会に出ることが出来ました.今も仕事を通して先輩方,同輩あるいは後輩に会う機会が多々ありますが,みんな自分の技術に自信をもって第一線で活躍するGeological Engineerです.

愛媛大学の地球科学教室は,"研究をしたい"という気持ちが芽生えるきっかけを与えてくれるだけでなく,研究のおもしろさまで味わえる環境です.今,"何がしたいというわけではないが,とにかく大学に入ろう",と思っている受験生および高校生の方々は,是非,愛媛大学の地球科学教室の門を叩いてみてください.きっと研究のおもしろさを存分に味わえるだけでなく,大学卒業後は自信を持って社会に出ていけると思います.

平成5年3月 理学部地球科学科卒

平成7年3月 理学研究科地球科学専攻修士課程修了

新名 亨

私は学部4年、大学院修士課程で2年の合計6年間を本学で学びました。その後、北海道大学で博士(理学)を摂取し、岡山大学固体地球研究センター、米国ミネソタ大、イエール大でのPD研究員を経て、現在は本学地球深部ダイナミクス研究センターのPD研究員として研究を続けています。

学部、修士課程では鉱物学講座に所属し、マンガン鉱床の研究を行いました。フィールドで鉱石を採集して、その構成鉱物を分析し、鉱床形成過程を推測するといった内容です。マンガンという元素を通して、地球内部での物質移動を理解する基礎を学びました。授業としてはフィールドに行き、岩石、鉱物の同定法や地質図の作成方法を学んだり、物質の諸物性を計測する実験を行ったりしたことが印象に残っています。また、院生室ではよく鍋を囲み、非常に楽しい学生生活を送ることが出来ました。

優秀なスタッフに恵まれた本学科で学ぶことが出来たことに大変感謝しています。